会場内のどの位置にブースがあるかで「ブース形状」は変わります

・不利な場所になっている場合、それをカバーするデザインになっているか

来場者がどの方向から歩いて来るのか。それによって形状は変わります。例えば、ブースの「背面」からのアプローチが多い場合(当社では逆アプローチ型と呼んでいます)は、キャッチの言葉などをその背面に向けて書いておく必要があります。

またメインの通路から離れた場所に小間がある場合、色で目立たせて存在感を増したり、大きな文字でキャッチの言葉を書いたりの工夫が必要です。

このように、会場内でどんな場所にブースがあるのか。その場所に応じてブースの形状は変わってくるもの。集客をしっかり考えた場合、これは無視のできない考え方の一つになります。狭い通路、休憩コーナーの前、逆アプローチな場所、入口の目の前など、それぞれの場所に最適な形状というのがあります。

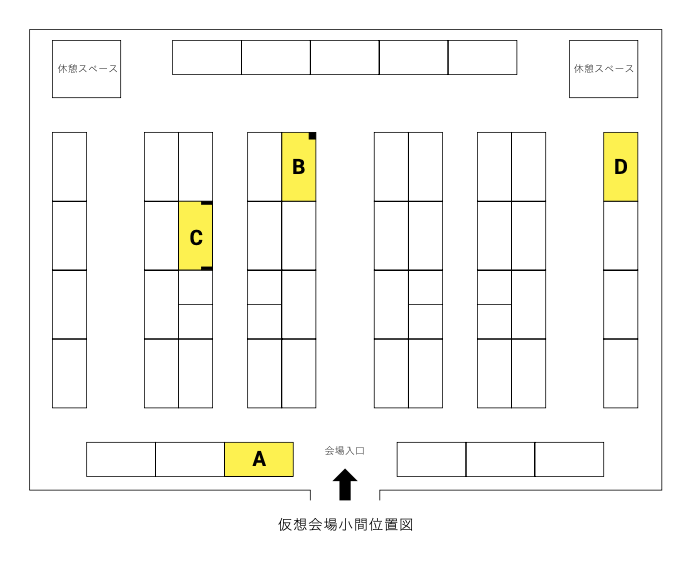

当社では、小間位置をお聞きしてから、その場所に相応しいデザインの形をご提案しています。下記図面は当社で作成した仮想の会場小間位置図になります。ブース番号それぞれ場所が異なりますが、それぞれの場所に応じて小間形状は違ってきます。さて、A〜Dの小間位置、どんな形状になるでしょう?

A スタートダッシュエリア

会場の入口から入ってすぐの場所を当社では「スタートダッシュエリア」と呼んでいます。会場に入ったばかりの来場者は「さて、この展示会を見るか」と意気込んでいるため、気持ちはまだ会場の奥の方を向いています。そのため、存在感の無いブースにしてしまうと、来場者には振り向かれずに通り過ぎてしまう可能性があります。

B 逆アプローチ型

ブースが2面開放の角小間であった場合には注意が必要です。もし来場者の流れが、解放されている面の方向以外から来る場合(図面では下方向及び左方向)、ブースに気づかれにくくなるのです。こうした場合、キャッチを配置する場所は、通路の外の上部(図面ではBの右上)にすると効果的です。

C 狭い通路の1面開放タイプ

展示会においてよくあるタイプです。このような場合、キャッチの言葉を通路のバシッとした上部に配置するのが効果的です。狭い通路に配置するとより効果的です。パラペット(梁)に設けて気付かれてはじめて来場者がブースの前に来た時だけ。しかし左右の通路に配置すると、通路のかなり手前からも気付かれて効果的です。

D 前面の広い角小間タイプ

前面が広く角小間。これだけを考えると一見有利に見えますが、前面が広いがゆえに見せ場が絞りにくいという課題もあります。その場合は、ブース正面の中心を明確に見せ場とし、重点的にキャッチを配置する必要があります。広いがゆえに単調になりやすいので、来場者に近づいていただくためには緩急をつけたデザインが重要です。

本記事の監修者について

- SUPER PENGUIN株式会社代表取締役|展示会プロデューサー/デザイナー

- 兵庫県姫路市生まれ。法政大学大学院工学研究科建設工学専攻修了。一級建築士。1996年4月・五洋建設株式会社入社。2005年6月・インテリアデザイン事務所ディーコンセプトデザインオフィス(現・SUPER PENGUIN株式会社)設立。2006年5月・東京インテリアプランナー協会 理事就任 / インテリア系展示会IPEC/JAPANTEX実行委員会。2008年5月・東京インテリアプランナー協会 副会長就任 / インテリア系展示会IPEC/JAPANTEX実行委員会。2012年9月東京造形大学 非常勤講師(~2018)

最新の投稿

2025年10月28日業種ごとに抑えるべき展示ブースのポイント

2025年10月28日業種ごとに抑えるべき展示ブースのポイント 2025年10月28日人の集まりに波があるときの対処法とは

2025年10月28日人の集まりに波があるときの対処法とは 2025年10月28日展示会ブース出展における最小限のチェックリスト

2025年10月28日展示会ブース出展における最小限のチェックリスト 2025年10月28日Point 10. スタッフ配置戦略

2025年10月28日Point 10. スタッフ配置戦略

PENGUIN METHOD ~結果を出す集客手法~

- 1-1 展示ブースに人が集まらない5つの理由

- 1-2 展示会出展に成功するとは?

- 1-3 展示会ブースに必要なものとは?

- 1-4 展示会ブース検討の基本概念

- 1-5 ブースデザイン検討の前提条件

- 1-6 理想的なブースとは?

- 1-7 ブース検討の流れと5つのキーワード

- Point 01. 小間位置を分析する

- Point 02. キャッチの言葉の考え方

- Point 03. 通路際を活用する

- Point 04. 照明を効果的に使う

- Point 05. 陳列を検討するポイント

- Point 06. 収納の考え方

- Point 07. 商談席の考え方

- Point 08. ブースイメージの決定方針

- Point 09. パネルデザインと配布物

- Point 10. スタッフ配置戦略

- 人の集まりに波があるときの対処法とは

- 展示会ブース出展における最小限のチェックリスト

- 業種ごとに抑えるべき展示ブースのポイント