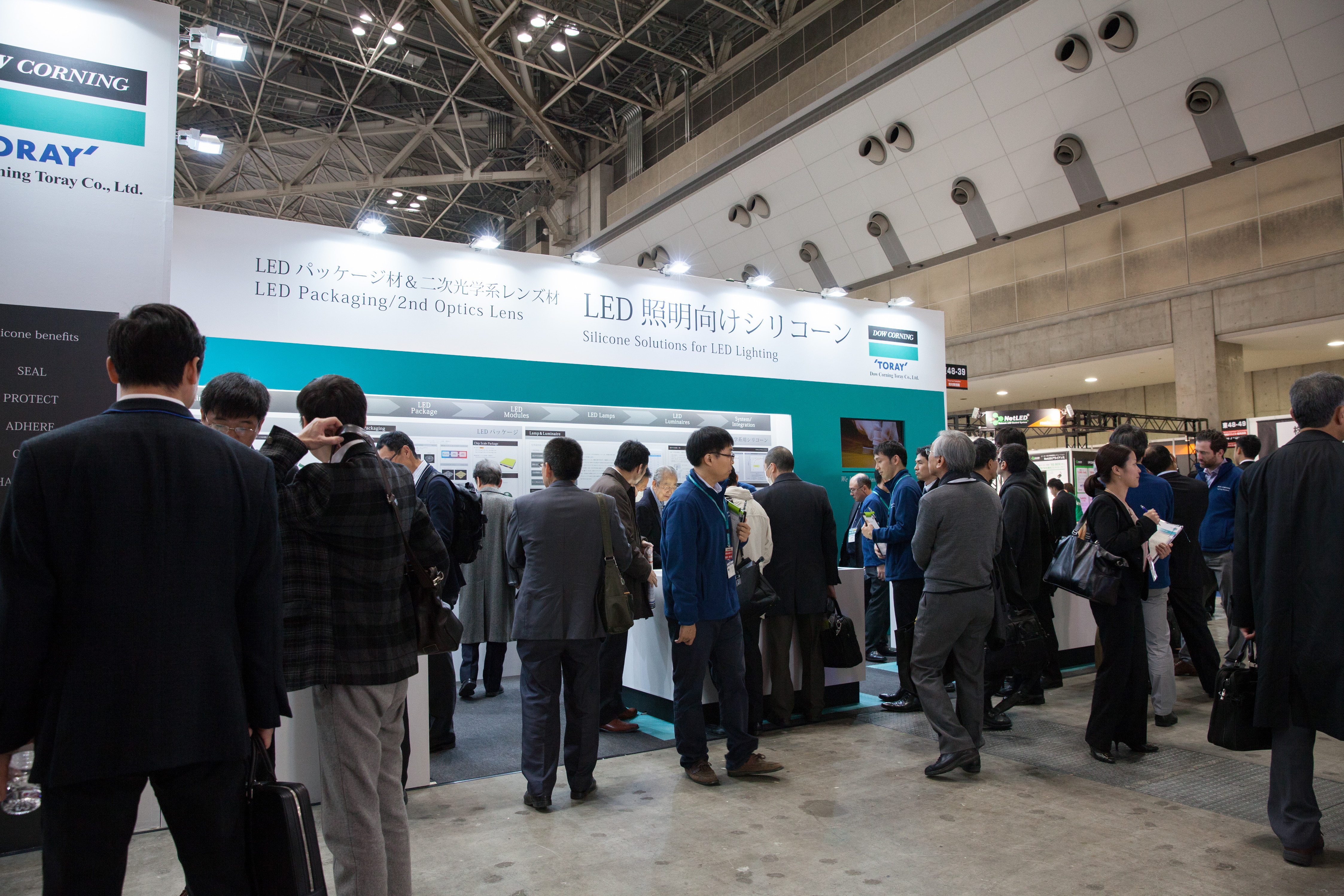

exhibition| NEPCON JAPAN ネプコンジャパン

SIZE| 9000×3000×H3600(3小間)

NEPCON JAPAN|東レ・ダウコーニング株式会社

会期中の3日間、常にブース周囲を来場者に囲まれているブース。

この時のブースの状況はこのような印象でした。展示会に出展した企業にとってこの状況は最も望んでいる状況だと思います。では、どのようにしてこのような状況を作り出したのでしょうか。もちろん、商品・サービスが本来持っていた市場性等の力もあります。しかし、それはその内容を全面的に活かすブースがあってこそ。

今回の東レ・ダウコーニングさんのブースは横長の3小間ブースでした。そこで、まずブースの上部に会社名よりも「何を扱っているブースなのか」がすぐに分るように記載しました。ここでは「LED照明向けシリコーン」の文字。ブースの前面に人だかりがあると、来場者は「何の人だかりだろう?」と感じます。そしてブースの上部を見上げると「LED照明向けシリコーン」の文字。「なるほど、シリコンレンズか!」と来場者は、その人だかりの意味を理解します。そうして、ブースに興味を持ってもらい、ブースに近づくと「通路際」にあるのは下記の展示台。

上記写真の左側が通路側。そこにはアクリルカバーの「内部」にシリコンレンズとそれを照らす照明のディスプレイが設置されています。こうなると来場者心理としては、「実際に手に取ってみたい」という心理。

上記写真の左側が通路側。そこにはアクリルカバーの「内部」にシリコンレンズとそれを照らす照明のディスプレイが設置されています。こうなると来場者心理としては、「実際に手に取ってみたい」という心理。

そこへ、ふと前を見ると展示台の上に実際に手に取ることができるサンプルが置かれています(画像右側・下の画像)

「手に取れるサンプル」、実はこのサンプルを実際に手に取るためには、ブースの内部へ入らなければいけません。通路際にいた来場者は、自然な形で展示台の反対側(=ブースの内部)へと移動をします。そこへ出展者側のスタッフがお声がけをし、詳細説明や商談へと移行します。ブース内部へと移動した通路際の展示台には新しい来場者が入ってくる。ここに「流れ」が出来ていることにお気づきでしょうか。

1.遠目から「人混み」を視認

2.上部の看板で「何を扱っているのか」を理解

3.通路際の展示台で展示台の内部を見る

4.内部の展示台で実際にサンプルを触ってみる

5.スタッフがお声がけし、商談へと移行

6.クロージング等により商談終了し、来場者がブースを去る

このような「循環」がブースに生まれ、結果としてブースの前面に常に人がいる状況が作られます。実際にはこのような形だけではない複雑な動きがブースにはあるでしょうが、このようにある程度の来場者の動きを想定してブースを構成することはとても大切なこと、と当社では考えています。

Boothdesigned by SUPER PENGUIN INC.

本記事の監修者について

- SUPER PENGUIN株式会社代表取締役|展示会プロデューサー/デザイナー

- 兵庫県姫路市生まれ。法政大学大学院工学研究科建設工学専攻修了。一級建築士。1996年4月・五洋建設株式会社入社。2005年6月・インテリアデザイン事務所ディーコンセプトデザインオフィス(現・SUPER PENGUIN株式会社)設立。2006年5月・東京インテリアプランナー協会 理事就任 / インテリア系展示会IPEC/JAPANTEX実行委員会。2008年5月・東京インテリアプランナー協会 副会長就任 / インテリア系展示会IPEC/JAPANTEX実行委員会。2012年9月東京造形大学 非常勤講師(~2018)

最新の投稿

この事例で気になることはありますか?

当社がご提案するのはブースの「かっこいいデザイン」ではなく「展示会出展に成功するためのデザイン戦略」です。

御社にとって、私たちに何ができるのか。直接聞いてみないと分からない部分もあるかと思います。当社はこちらから電話等で営業をすることは一切ありません。当社でデザインしたブースが出展する直近の展示会にご案内することも可能です。ぜひ、ご連絡ください。