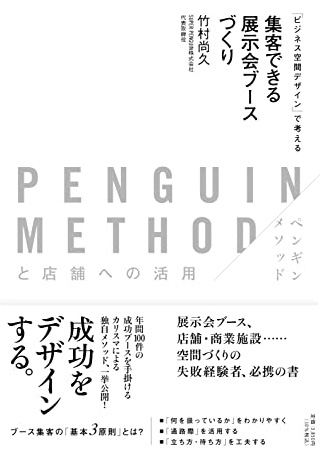

EXHIBITION|ギフト・ショー春2025 Gift Show 2025 Spring

HALL|東京ビックサイト

DATE|2025.02.12-14

SIZE|2m×1.5m×2.5m(半小間)

CLIENT|株式会社大岸正商店 様

株式会社大岸正商店は、福井県小浜市で若狭塗り箸を製造する老舗メーカー。1969年の創業以来、三代にわたり箸づくりを継承し、国内塗箸生産シェアの約8割を誇る地域で事業を営んでいます。

これまでにも福井県の集合ブースなどでSUPER PENGUINのサポートを受け、積極的に展示会出展を重ねてきました。

今回は、東京インターナショナル・ギフト・ショー内の「アクティブクリエイターズエリア」に、単独で出展しました。

展示スペースは壁・床・照明がセットで提供される仕様。その中に展示台1台とキャスター付きカウンター2台を設置し、壁面にはオリジナルグラフィックを掲示しました。展示台は会期後に事務所で商品展示として活用できるよう、荷台で運搬可能なサイズで設計しています。

展示台やカウンターの位置は、来場者の流れに応じて柔軟に移動させていました。

壁面グラフィックは雑誌記事風のデザインで、読んでもらうことよりも印象づけることが目的です。

グラフィックの左側には記事の一部として社長夫婦の写真を入れています。

大岸正商店には魅力的なストーリーがあることが雑誌風のグラフィックから伝わります。

必ずしも読ませることを目的にはしていませんが、興味を持った来場者が足を止めて読み込む姿も見られました。

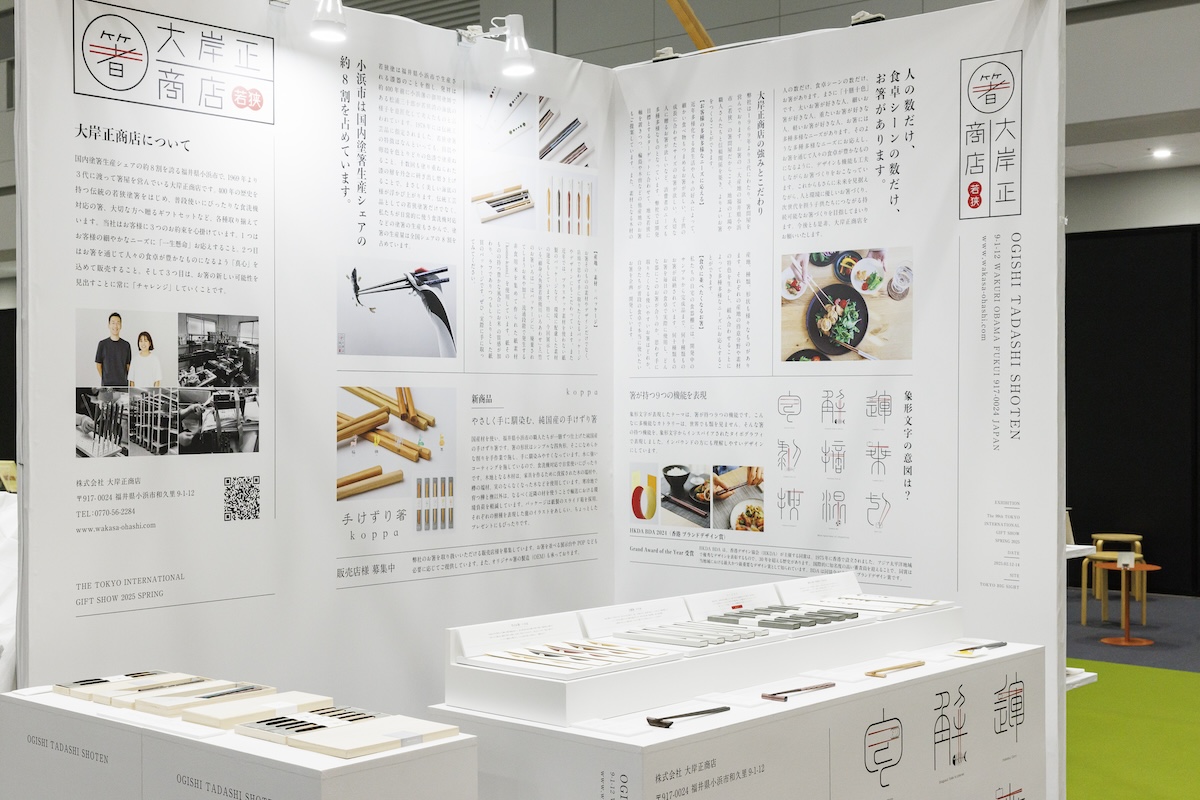

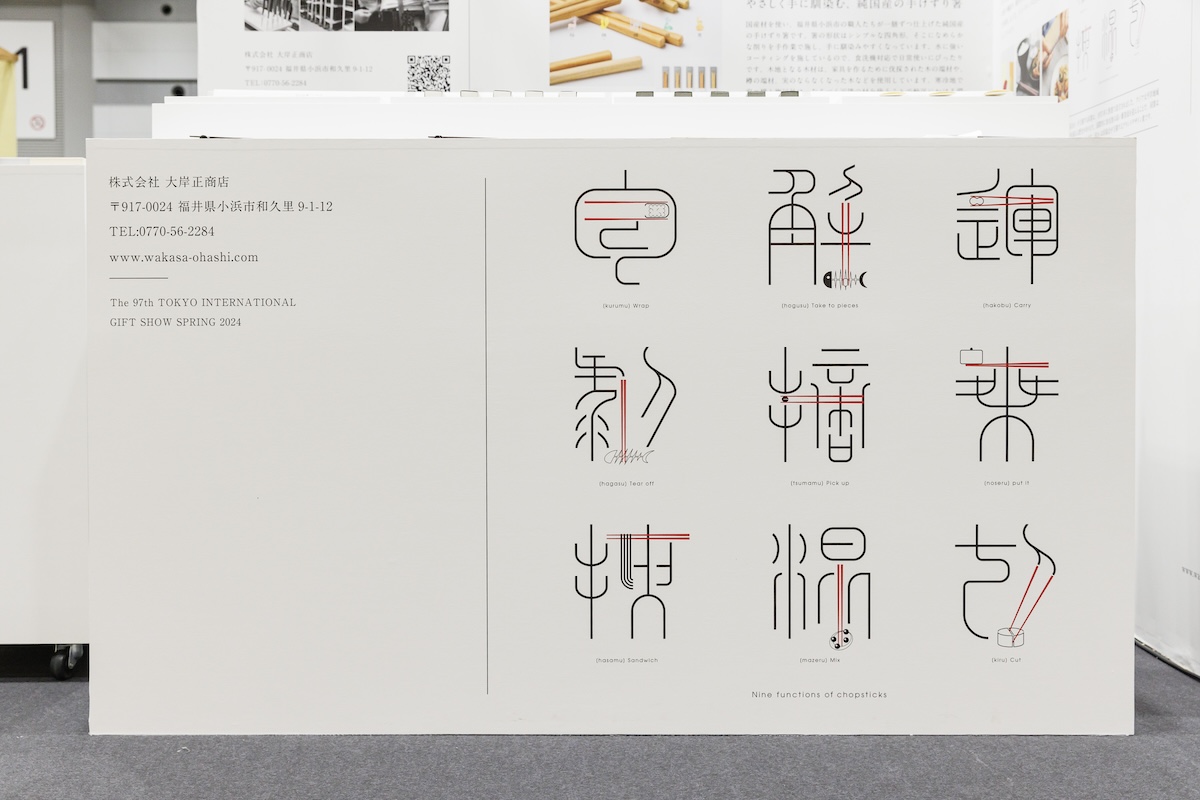

大岸正商店のイメージとなっている文字デザイン。

文字の中に箸を組み込む工夫とデザイン性が、強いインパクトを与えています。

展示台の雛壇上段にはパッケージ入りの商品を、手前には質感を確かめられる見本を配置。

商品説明は白板キャプションに記載し、サイズや仕様もSUPER PENGUINが調整しています。

白板キャプションとの組み合わせにより、高級感を感じさせる展示となっています。

会期中のスタッフは社長1人で対応。

箸を手にとって使い心地を試してもらうことが大切です。

◆会場

東京ビッグサイト南ホール1階に設けられた「アクティブクリエイターズエリア」は、デザイン性とストーリー性を持つ商品を発信する小規模事業者向けのコーナー。

三角屋根がアイキャッチとなり、壁・床・照明がセットで提供される半小間サイズの展示スペースで、費用を抑えつつ効果的な発信が可能です。

一つの三角屋根の下に4出展社が背中合わせで入っています。

◆小間位置

駅から離れた南ホールということもあり、前回に比べて人通りの少ない場所でしたが、ターゲットとする来場者には来てもらえたとのこと。ブース装飾も前回のデザインを踏襲し、一定の認知を得られたと評価いただきました。

◆スタッフについて

社長一人で対応されていますが、事前にSUPER PENGUIN事務所で展示商品、展示方法等について相談会を行い、出展イメージまですべての準備ができているので、会場入りの準備は短時間で完了します。東京出張の時間を有意義に使われているようです。

デザイン・施工会社を使わず、テーブルなどを持ち込むだけの企業も多いなかで、大岸正商店は出展効果を高めるために、SUPER PENGUINに早い段階から相談し、成果へと繋げています。

◆その他

通路側に来場者が長く滞留する工夫をすると遠くからにぎわっているように見え、集客上の効果があります。 通路に来場者が立つように展示台を設置し、滞留時間を延ばすために、「見る」だけではなく、手に触れたり、試してみたりすることができる仕掛けにしています。

今回は基本的に一人で接客する体制でしたので、一組に話しつつも、他の方も何となく話を聞ける、というレイアウトにしています。

(文:田宮谷)

本記事の監修者について